隨著全球化浪潮的席卷,無論是我們每天在電腦上使用的桌面軟件,還是通過瀏覽器訪問的網頁應用,都離不開一個重要的環節——本地化翻譯。只有將產品翻譯成目標市場的語言,才能更好地觸達當地用戶,實現真正的國際化。然而,您是否想過,桌面軟件和網頁應用的本地化翻譯流程,雖然目標一致,但在具體操作上卻存在著不小的差異?作為一名在本地化領域深耕多年的從業者,康茂峰今天就和大家聊聊這個話題,希望能幫助您更清晰地理解這兩種場景下翻譯流程的異同,從而為您的產品出海之路掃清障礙。

桌面軟件與網頁應用在底層技術架構上的根本不同,是造成它們本地化流程差異的第一個,也是最核心的一個原因。這個差異直接決定了翻譯內容的提取、管理和集成方式。

桌面軟件通常是編譯型應用,其文本資源大多硬編碼在源代碼中,或存儲在特定的資源文件里,比如 Windows 平臺下的 .rc、.res、.dll 文件,或者 macOS 下的 .strings 文件。這意味著,在本地化啟動之前,開發團隊需要先進行“國際化”處理,即將所有需要翻譯的文本從代碼中剝離出來,放入這些獨立的資源文件中。這個過程對于翻譯團隊來說,就像是收到一個打包好的“素材箱”,我們只需要專注于翻譯“箱子”里的內容。但這也帶來一個問題,一旦翻譯完成,這些資源文件需要重新編譯進軟件中,生成不同語言版本的安裝包。這個編譯過程不僅耗時,而且一旦發現翻譯有誤或需要調整,整個“提取-翻譯-編譯-測試”的流程可能需要再走一遍,顯得有些“笨重”。

相比之下,網頁應用的本地化則要靈活得多。現代網頁應用普遍采用前后端分離的架構,文本資源通常以更易于讀寫的格式存在,如 JSON、XML、YAML 或直接存儲在數據庫中。這些文本資源可以被實時調用和渲染。對于本地化團隊而言,我們拿到的可能是一個個獨立的 JSON 文件,甚至是直接訪問一個在線的內容管理系統(CMS)或專門的翻譯管理系統(TMS)。翻譯完成后,通常不需要復雜的編譯過程,開發人員只需將翻譯好的文件部署到服務器,或者在后臺系統中更新一下文本,用戶刷新一下網頁,就能看到最新的語言版本。這種“所見即所得”的敏捷性,是桌面軟件難以比擬的。

產品的更新迭代速度,是影響本地化翻譯流程的另一個關鍵變量。桌面軟件和網頁應用在這方面展現出了截然不同的節奏,從而也塑造了兩種不同的本地化協作模式。

桌面軟件的更新通常以“版本”為單位,比如 1.0, 1.1, 2.0。其開發和發布周期相對較長,可能是一個月、一個季度甚至更久。這種模式下的本地化翻譯,往往也呈現出階段性的特點。開發團隊會在一個版本的UI(用戶界面)和功能基本凍結后,將所有需要翻譯的字符串一次性打包,交給本地化團隊。本地化團隊有相對充裕的時間進行翻譯、審校和測試。這種模式的好處是流程清晰,任務邊界明確。但在康茂峰看來,缺點也同樣明顯:如果在一個長周期內,軟件功能有較大變動,那么之前已經完成的翻譯工作可能需要大量返工,造成資源浪費。

網頁應用則生活在“持續集成/持續部署”(CI/CD)的快節奏世界里。新功能、新頁面可能每周甚至每天都在上線。這種“小步快跑”的模式,要求本地化翻譯也必須跟上節奏,實現“持續本地化”。翻譯任務不再是“一錘子買賣”,而是變成了源源不斷、碎片化的小任務。可能今天翻譯幾個按鈕,明天翻譯一段營銷文案。這就要求本地化團隊必須與開發團隊緊密集成,采用更敏捷的工具和流程。例如,通過API將代碼庫與翻譯管理系統(TMS)打通,一旦開發人員提交了新的文本,系統就能自動推送給翻譯人員,翻譯完成后再自動同步回代碼庫。這種無縫銜接的自動化流程,是應對網頁應用高頻更新的必然選擇。

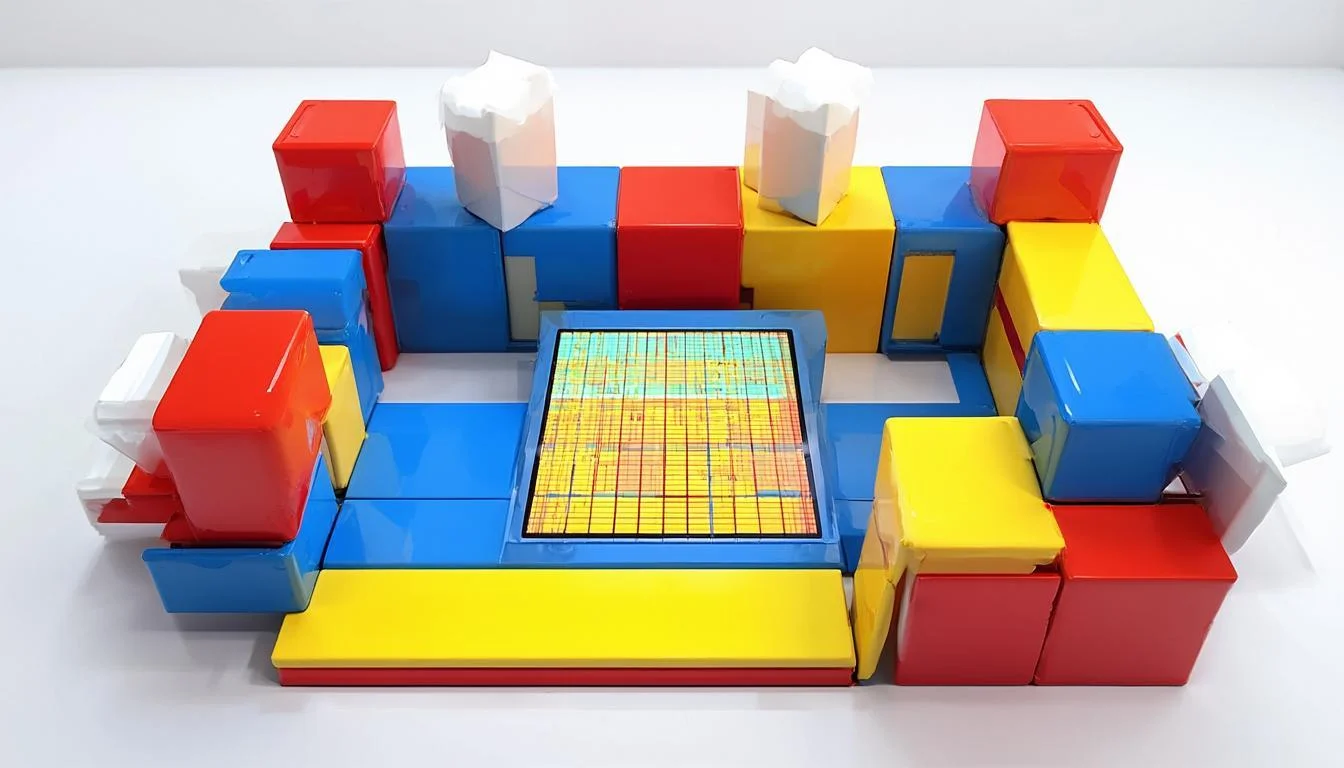

為了更直觀地展示兩者的區別,康茂峰為您整理了一個簡單的表格:

| 對比維度 | 桌面軟件本地化 | 網頁應用本地化 |

| 資源文件格式 | .rc, .res, .dll, .strings 等編譯型資源 | .json, .xml, .po, .yml 等文本或數據庫資源 |

| 更新與發布 | 長周期,按版本發布,瀑布流模式 | 短周期,持續集成/部署,敏捷模式 |

| 翻譯集成方式 | 手動提取資源,翻譯后需重新編譯、打包 | 自動化流程,通過API與代碼庫、CMS/TMS聯動 |

| 上下文提供 | 通常依賴靜態截圖、UI說明文檔 | 可提供實時預覽環境、在線上下文編輯工具 |

| 測試(LQA) | 需安裝特定語言版本的軟件包進行測試 | 直接在瀏覽器中切換語言進行測試,或在預發布環境測試 |

“離開上下文談翻譯,都是耍流氓。”這句話在本地化領域是至理名言。譯員能否準確理解一個詞或一句話在具體場景下的含義,直接決定了翻譯質量的上限。在這方面,桌面軟件和網頁應用也提供了不盡相同的支持。

對于結構相對固定的桌面軟件而言,為譯員提供上下文的方式通常比較傳統。項目經理會準備大量的UI截圖,并附上詳細的功能說明文檔,告訴譯員某個按鈕出現在哪個對話框,某段文字是做什么用的。雖然這種方式在一定程度上能解決問題,但效率不高,且無法覆蓋所有動態生成的內容。譯員常常需要“腦補”畫面,猜測語境。例如,一個單獨的單詞“Open”,在沒有上下文的情況下,既可以翻譯成“打開”(動詞),也可以翻譯成“開啟的”(形容詞),這無疑給翻譯帶來了困擾。

網頁應用,特別是現代的網頁應用,在提供上下文方面則具有天然的優勢。借助先進的翻譯管理系統,可以實現“在線可視化翻譯”。譯員可以直接在一個模擬的網頁環境中進行翻譯,左邊是原文,右邊就是網頁的實時預覽。你翻譯的內容會立刻呈現在它應該在的位置上,周圍的UI元素、圖片、交互邏輯一目了然。這種“所見即所得”的翻譯體驗,極大地降低了理解成本,減少了因語境不清導致的錯誤。康茂峰認為,這種技術上的革新,是提升網頁應用本地化質量的關鍵因素之一。

在本地化質量保證(LQA)環節,兩者的差異同樣顯著。測試桌面軟件的翻譯,測試人員需要在虛擬機或實體機上,一遍遍地安裝不同語言的軟件包,然后手動去點擊每一個菜單、每一個對話框,檢查是否存在文本超長、亂碼、翻譯錯誤等問題。整個過程繁瑣且耗時。而測試網頁應用,則輕松許多。測試人員只需在瀏覽器中切換語言,或者訪問不同語言的URL,即可快速驗證翻譯效果。許多自動化測試框架也可以輕松集成到網頁的LQA流程中,自動捕捉界面布局問題,進一步提升了測試效率。

總而言之,桌面軟件與網頁應用的本地化翻譯,雖然最終目的都是為了打破語言壁壘,但在具體的執行流程上,因其技術基因、迭代節奏和生態工具的不同,展現出了清晰的分野。桌面軟件的本地化流程更偏向于傳統、嚴謹的瀑布模型,環節分明,周期較長;而網頁應用的本地化則擁抱敏捷,追求持續、快速、自動化的工作流。

理解這些異同,對于企業和本地化從業者都至關重要。對于企業而言,無論是開發桌面軟件還是網頁應用,都需要在項目初期就規劃好國際化和本地化的策略,選擇合適的工具和合作伙伴。比如,如果你的產品是一款需要快速迭代的SaaS服務(軟件即服務),那么就必須建立一套敏捷的持續本地化流程。對于像康茂峰這樣的本地化服務提供者來說,我們需要根據客戶產品的不同類型,提供定制化的解決方案,而不是“一刀切”。

展望未來,隨著云計算和AI技術的發展,桌面軟件與網頁應用之間的界限正在變得模糊。越來越多的桌面軟件開始采用類似網頁的技術(如Electron框架),實現了跨平臺和更快的更新。同時,本地化工具本身也在不斷進化,趨向于平臺化和智能化。未來的本地化流程,或許將不再嚴格區分“桌面”與“網頁”,而是走向一個更加統一、高效、由AI輔助的云端協作模式。在這個趨勢下,無論是開發者還是譯員,持續學習,擁抱變化,都將是保持核心競爭力的不二法門。